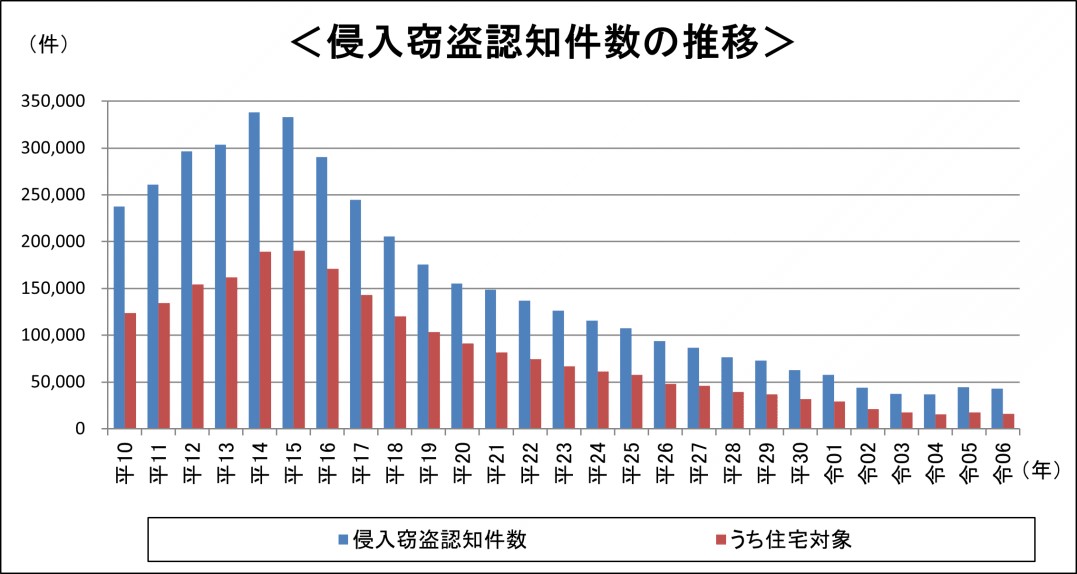

図1 侵入窃盗防犯件数の推移

(出典:警察庁 すまいる防犯110番HPより)

刑法犯の認知件数は、平成8年から平成14年にかけて戦後最多の記録を更新し続け、平成l 4年には285万件を超え、過去最悪を記録しました。 特に住宅を対象とする侵入盗の認知件数は18万件を超えていました。

その後、平成15年から刑法犯の認知件数は減少し続け、平成21年には、約170万件となりました。

この減少の要因の1つとしては、行政、防犯関連団体、住宅生産者団体、建物部品関連団体等からなる、官民を横断した「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」(以下、官民合同会議)が設置され防犯建物部品が商品化され普及してきたことが挙げられます。

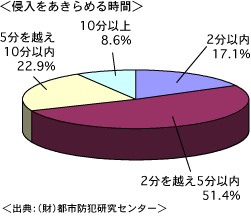

「防犯建物部品」とは官民合同会議において、防犯性能試験を行い、その試験に合格した製品です。防犯性能の基準のポイントとして、「騒音の発生を可能な限り避ける攻撃方法に対し、5分以上耐えること」があります。この5分は、「侵入するのに時間が5分以上かかれば侵入をあきらめる」と回答したものが約7割に上るとする結果を踏まえています。

図2 侵入をあきらめる時間

(出典:(財)都市防犯研究センター JUSRリポート)

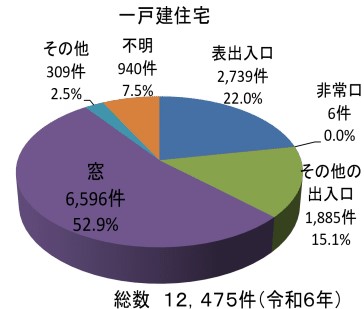

図3 一戸建住宅における侵入窃盗の侵入口

(出典:警察庁 すまいる防犯110番HPより)

最近の傾向としては、窓ガラスを破壊して住宅に押し入る等悪質な手口による侵入強盗等の犯罪が目立っています。

一戸建住宅の侵入盗の侵入口の割合をみると、窓からの侵入が57.6%と過半数以上を占めており、防犯上の弱点である窓の防犯性能を向上させることが侵入盗の全体数を下げることに直結することは明白であります。

侵入犯罪の最後の砦として窓は大変重要な役割を果たしています。しかし、建物に対する防犯対策は、重層的に考えることが必要です。図1のように①~④のように考えることが必要です。 住宅の防犯性能を高い水準で維持していくには、窓だけでなく、建物およびその外周部の物的構造の防犯性能向上を複合的に行うことが大切です。

図4 建物に対する防犯対策の考え方

樋村 恭一 氏 1964年生まれ 筑波大学大学院博士課程修了

(財)都市防災研究所、(財)都市防犯研究センター、東京大学、大妻女子大学講師を歴任。

主な研究は、犯罪の発生した空間、犯罪の地理的分布、犯罪者の行動分析等多面的な分析から都市空間・建築空間の環境を整備することによる犯罪防止手法を構築すること。

現在、「防犯性の高い建物部品」仕様規定適合審査委員会委員長(日本サッシ協会)、日本防犯設備協会防犯照明委員会特別委員(日本防犯設備協会)を努める。主な著書に、 都市の防犯(共著・北大路書房)、 地域の防犯(編著・北大路書房)、 安全な都市(共訳・都市防犯研究センタ ー)がある。